房地产资产证券化——新加坡REITs上市业务机会

一、新加坡REITs发展历程及特点

(一)发展历程

1998年7月,新加坡证券交易所审核委员会提出设立上市财产信托,即新加坡房地产投资信托,旨在增加市场投资品种和促进房地产市场的发展。

1999年新加坡金融管理局正式发布指导方针,拉开了REITs在新加坡发展的帷幕。新加坡金融管理局于1999年5月颁布《财产信托指南》,并在2001年的《证券和期货发则》对上市REITs做出相关规定。

2001年新加坡国内税收部门为REITs提供了税收透明措施,即RETIs只要遵守90%的分红比例要求,那么它对投资者的股利分红就是免税的。这就使税收只在投资者环节进行征收,避免了重复征税。

截止2016年7月底,新交所所有上市交易的40只REITs的总市值约为620亿新币。2015年全年的平均股息收益率为6.7%。新加坡REITs持有的房地产包括零售商场、旅馆、办公楼、工业园、停车场和物流分配中心。REITs持有的房地产约占新加坡可投资房地产资产的8%左右。按市值划分,目前新加坡已经上市的REITs集中在商业、工业和写字楼三个业态。而在流通的40只REITs中有11只REITs的资产包中包含了中国的物业。

新加坡能够在短短十年之内成为即日本之后的第二大REITs市场,和政府的大力支持、相关政策的推行以及新加坡交易所本身的发展密不可分。

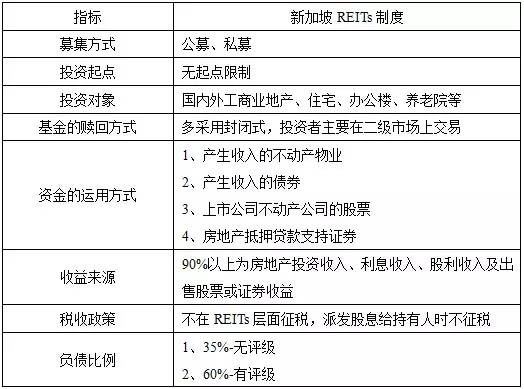

(二)特点

1、健全的税收优惠是关键,政府鼓励是核心

税收的优惠政策向来是房地产投资信托的核心竞争力。新加坡能够快速成为REITs的主要市场最关键的因素莫过于政府的一系列政策的推行,其中对投资者最具有吸引力的当然还要属其宽松的税收政策。为了鼓励外国公司将境外房产透过新加坡的REITs架构和规则上市,提供了很多用于降低成立、发行成本和税务优惠的政策。包括,免除个人投资者在新加坡得到的REITs分红的所得税;免除新加坡REITs物业出售的印花税;对外国非个人投资机构的税率由20%降至10%等。

2、众多的机构投资者和超额认购倍数的支撑

新加坡交易所的机构投资者较多,是新交所在市场上的绝对核心优势。而众多的机构投资者也决定了新交所拥有足够的资本渠道,发行的REITs有更多机会得到超额认购。香港与新加坡交易所的超额认购倍数对比如下图所示:

3、新交所较高的IPO投资回报对投资者的吸引

新加坡首个REITs于2002年才正式发行,如今市值已经从2002年的4亿美元急速扩张至目前的442亿美元(620亿新币),10年内增加了120倍。短时间内能够吸引大量投资者的原因除了政策之外,新交所较高的IPO回报率也是很重要的因素。截止2014年9月,新交所内房地产行业的87家上市公司及股票集群拥有的总值超过1300亿,其中48家房地产公司市值超过798亿美元,平均PB为1.3x;27只房地产信托投资基金占441亿美元,平均投资收益6.3%,自2008年以来以平均每年52亿美元增长,股权融资占近53%。新交所IOP投资回报对比如下图所示:

4、市场属性决定的较高收益和相对较小的风险

与美国的REITs市场表现类似,新加坡REITs的收益也是较高的,并且明显高于其他资产类别同时期内的收益率。但其波动率要明显小于大盘股指数及小盘股指数,风险小于股票市场。同样,未证券化的房地产指数也显示出了最小的波动率。

一系列相关的研究表明,新加坡REITs收益与小盘股呈现正相关,与债券呈现负相关。但和美国市场的一个明显区别就是新加坡REITs与调整过的直接房地产市场指数呈现明显的正相关性。这就表明在新加坡REITs的表现与房地产市场更为相关。究其本源,是REITs在市场越发成熟后就越来越具有股票的属性,然而在市场发展的初级阶段,是具备较强的房地产属性。相比于美国市场,新加坡REITs市场更为新兴。

综合来看,新加坡REITs市场能够快速发展壮大有两个核心因素,其一是政府大力的支持和政策措施的快速推进,包括一系列优惠的税收政策和较为宽松的投资政策;其二是新加坡交易所本身的强大实力,包括较好的流通性、较多的国外上市公司、较多的外国机构投资者等等。另一个重要的原因是新加坡REITs市场仍然处于发展的新兴阶段,更多偏向房地产属性而带来的相对较小波动风险。新加坡REITs的快速发展原因值得我国REITs界的从业者和投资者学习借鉴。

二、新加坡REITs上市规则

(一)上市规定方面:REITs可以以公司或信托形式设立

1、以公司形式设立

基金必须在新加坡证券交易所公开募集资金;

除非已经有一个现存的交易市场提供给它们未上市的股票。

2、以信托形式成立

可以以公开或私募的形式募集资金;

如果以私募的方式募集资金,投资者必须被允许至少一年可以赎回信托单位;

如果以信托方式并公开募集资金的,管理方可以要求免除投资者赎回单位的要求。此外,选择公开上市的,还必须提供公开的上市发行说明书。

(二)资产要求方面:至少75%以上的资产是投资于房地产和与房地产相关的资产

1、该75%中的一半以上必须是投资于不动产资产,无论是直接拥有新加坡境内的或是境外的不动产,或通过与非公开上市的房地产投资公司共同拥有的不动产。

2、为保护投资者,有关准则也对可投资和不可投资的资产做了相关限制。

REITs不能从事或参与房地产开发活动,不论是以独资或合资方式,还是以投资于非上市房地产开发商的形式进行;

REITs不能投资空地,除非此空地已经得到开发允许并且具备开发建筑;

投资新加坡境内未开发完成的非住宅不动产,或者是新加坡境内未开发完成的不动产,均不得超过REITs总资产的20%;

如果REITs投资除房地产外的其他可投资资产是由单一机构发行的,总比例不得超过5%;来自于承租人租金,特殊投资工具(Special Purpose Vehicle)的收益和分红,以及REITs其他允许投资项目的收入必须超过总收入的90%。 REITs可以直接投资并持有房地产资产,也可以通过特殊投资工具(Special Purpose Vehicle)进行投资,持有SPV的股权从而间接持有房地产。SPV可以是公司、信托或者合伙企业。

(三)产品发行方面:

(四)增资和债务方面:

1、封闭型REITs在发行数量上必须是固定数额,因此无法利用发行股票获得任何资本。而开放型REITs则可借再次发行股票以增资,以便让REITs投资新的资产,但发行新股或新的信托单位也将带来股本及股息的稀释。

2、无论是采用封闭式还是开放式,REITs都可以以抵押其资产的方式,获得借款。

3、只有处于避险目的,REITs才可以投资于金融衍生品。

三、对中国商业地产的机会

(一)中国传统模式难以满足需求

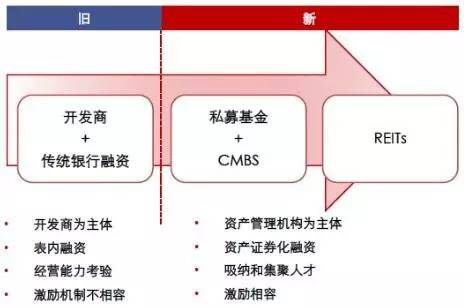

随着经济的发展,我国房地产业的发展态势也日益迅猛。然而,由于国有商业银行贷款政策的调整以及其他各方面的原因,众多房地产开发企业面临越来越严重的资金短缺问题,传统的房地产融资也越来越无法满足如今中国商业房地产企业的融资需求。传统的商业地产开发模式,是以开发商为主体,通过银行贷款获得融资。这是一种表内的融资,考验的是对开发商经营和资信能力,与项目和团队能力和业绩激励不相干。传统商业地产的极致,就是万达模式,也就是经营性抵押贷款。这种经营性抵押贷款额度相对小,本金偿还压力大,本金用途严格限制,与企业主体资质和信用严重相关。传统地产只能通过销售来进行周转,而今销售周转趋缓,房地产产业迫切需要优化杠杆,持有型存量物业增多,大量资金沉淀亟待盘活。

(二)新的模式的发展

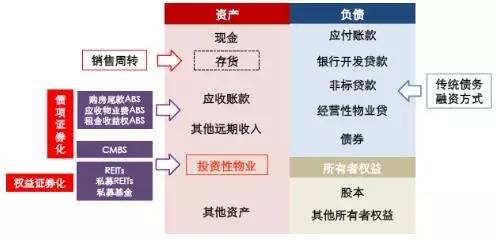

而新的模式,是以资产管理机构为主体,吸纳聚集人才,通过私募基金为载体进行募资,待项目建成物业进入后期运营后,利用CMBS获得低成本的融资代替之前的传统银行贷款,甚至通过REITs实现流动性,并与人员业绩激励相容。

在新的模式下,资产支持融资有望在成本或者额度方面比传统融资获得更好条件,权益性工具(REITs,类REITs或者私募基金)有助于盘活存量,提高周转。将应收账款和未来收益如购房款,物业费,租金等通过债项的资产证券化、类CMBS等进行融资,提高周转;将投资性物业包括商场,办公,酒店,仓储等通过海外REITs、境内类REITs、私募等来进行权益性证券化,盘活存量,盘活后的资金可以用于开发其他项目,提高了周转。可见,新的模式满足了未来中国商业地产融资低成本,提高流动性的需求。

四、中国企业房地产资产证券化方式比较

(一)现行模式比较

我国房地产资产证券化的模式包括:类REITs、类CMBS、物业费证券化及购房尾款证券化等。

|

项目 |

物业费 |

购房尾款 |

REITs |

|

发行规模 |

小 (平均发行规模为11.42亿元) |

小 (平均发行规模为16.71亿元) |

大 (平均发行规模为26.76亿元) |

|

融资成本 |

较高 |

较高 |

较低(最低4%) |

|

基础资产 |

基础资产产生的现金流偿付 |

基础资产产生的现金流偿付 |

出售了物业所有权,可设计回购制度 |

|

可复制性 |

结构复杂,涉及循环购买,不具备标准化和可复制性 |

结构复杂,涉及循环购买,不具备标准化和可复制性 |

结构复杂,涉及税务筹划、资产重组和到期处置,标准化和可复制性强 |

|

总结 |

规模较小,融资成本较高,结构复杂,不具备标准化和可复制性 |

规模较小,融资成本较高,结构复杂,不具备标准化和可复制性 |

规模大,综合成本成本较高,标准化和可复制性强 |

显然,房地产资产证券化能够为房地产开发企业提供新的融资渠道,降低银行金融风险,同时也为国内信托投资公司拓宽了业务空间。而近年来,我国国内的房地产资产证券化也在曲折中缓慢前进着:

(二)国内REITs发展缓慢

以新加坡、香港为例,盈石集团报告分析指出,受中国市场政策、金融、人才等方面的限制,目前国内REITs仍然面临五大困境:

一是REITs中国法律主体地位不清:与新加坡、香港不同,国内没有任何REITs专属法规,暧昧的法律主体地位意味着较大的风险。

二是REITs在中国面临无优惠和双重征税的窘境:目前国内商业地产租金收入最终实得收入只有60%至70%,没有相关免税政策,REITs在中国想要获得市场认可的稳定收益很难。

三是中国REITs产品风险和收益平衡性上的定位艰难:美国市场MSCI REIT和股市的收益曲线相关度很大,但是国内类REITs产品实际物业回报率并不高、风险属性还要更大。

四是适合发行REITs的国内优质物业相当少:以中国写字楼市场为例,自持率较低、普遍较低的租金回报率意味着适合作为REITs标的物的是凤毛麟角。

五是中国在REITs产业链中的人才匮乏:国内具备金融产品设计、资产管理配备以及项目运营调整等相关资格和能力的人才稀少。

五、REITs实务问题研讨

(一)上市地区选择

香港VS新加坡

目前,REITs的海外市场中受关注度最高的非新加坡和香港莫属。那么,对于中国的房地产市场而言,新加坡和香港的REITs环境究竟孰优孰劣?下文,笔者将就新加坡和香港对REITs上市的各方面条件要求和优惠政策等进行比较分析。

|

相关要求与政策 |

新加坡 |

香港 |

|

组织结构 |

1.受托人需由新加坡金融管理局(MAS)认可,资本不低于100万新元,具有相关经验的第三方公司 |

1.必须以信托的形式进行,不得已公司形式 |

|

资产要求 |

1.至少75%以上的资产须投资于房地产或与房地产相关资产 |

1.只可以投资于房地产项目 |

|

收入要求 |

无限制 |

1.必须以获取连续稳定租金收入为目的专注投资于房地产 |

|

红利分配要求 |

每年90%以上收入用于分配 |

每年至少将净收益的90%以分红形式分配给单位信托持有者 |

|

长期负债要求 |

负债比例上限为总资产的60% |

债务比例上限为资产总值的45% |

|

税收优惠 |

投资者收益的预扣税率从20%降低为10%,免征3%印花税,对个人投资者免征个人所得税 |

对投资者没有税收优惠 |

(二)中国物业海外REITS上市方案选择

在中国物业海外REITs上市的历程中,先后出现过两种上市方案,一种是“离岸结构方案”,即由境外离岸公司直接持有境内物业,代表性案例为在香港联交所上市的越秀房地产投资信托基金;另一种是“间接持有方案”,即离岸公司通过境内项目公司间接持有境内物业,代表性案例为在新交所上市的Capital Retail China Trust(CRCT)。

离岸结构方案,无疑是结构最简洁,税务成本最低的方案。但我国建设部、商务部等六部委于2006年7月11日共同颁布了《关于规范房地产市场外资准入和管理的意见》(“171号文”),规定:“境外机构和个人在境内投资购买非自用房地产,应当遵循商业存在的原则,按照外商投资房地产的有关规定,申请设立外商投资企业”,也就是说,从此以后新设的REITs必须首先在中国境内设立一家公司,再由离岸公司通过境内公司间接持有境内物业。

171号文的出台对中国物业REITs海外上市产生了显著的影响:更高的税款(境内公司的企业所得税)及运营成本(境内公司的人员成本和运营费用等)、更复杂的汇付流程、用于分红的利润减少、需要将大量资本在较长时间内投入并留存在中国境内(171号规定了较高的外商投资设立房地产企业的投资总额及资本金要求)等。从此之后,中国物业REITs在海外上市不得不采用间接持有方案,虽然税收增加,重组成本高,发行困难重重,但中国物业对REITs的热情依旧不减。

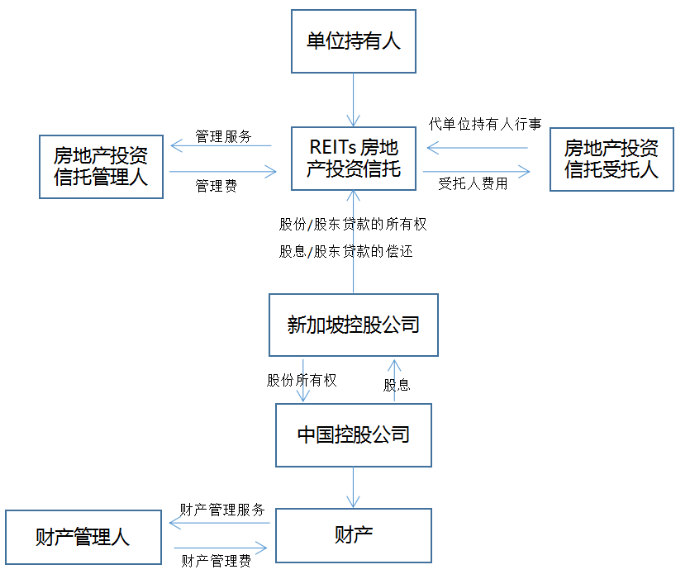

以中国境内资产在新加坡REITs上市为例,具体结构图如下: